Почему мироточат иконы: протоиерей Иванов объяснил значение явления

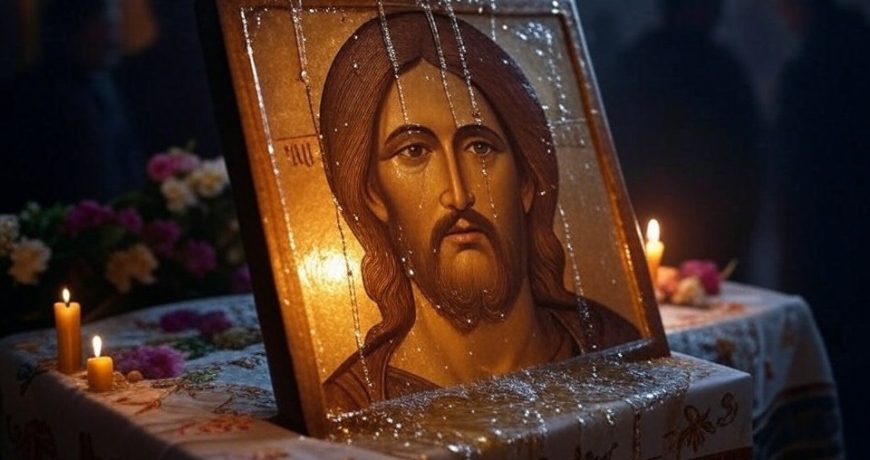

В Троицком храме Орла зарегистрировано мироточение иконы Иисуса Христа. Благочинный города протоиерей Василий Иванов дал оценку произошедшему и обозначил реакцию церковного сообщества. Священнослужение расценивает случай как событие духовного порядка, побуждающее к усиленной молитве и внимательному внутреннему осмыслению происходящего, сообщает aif.ru.

Духовный штаб прихода не связывает появление влаги на образе с конкретными внешними обстоятельствами, предпочитая трактовку в рамках благодати или возможного предзнаменования испытаний. Благочинный сообщил о прежних встречах с подобными явлениями и призвал сохранять спокойствие, устремив усилия на молитвенное укрепление общины и духовное внимание.

История мироточения икон

История таких случаев в России насчитывает многочисленные прецеденты. Сообщения о мироточении появлялись в разных регионах — от Поволжья до Центральной России, включая последние публикации о явлениях в Оренбуржье и Курской области. В каждом случае реакция объединяла прихожан вокруг храмовой службы и побуждала к совместной молитве, одновременно привлекая интерес реставраторов и исследователей.

Читайте по теме: День Августовской иконы Божией Матери: традиции и празднования 14 сентября

Социальный эффект от подобных событий проявляется двояко. Для части верующих мироточение становится знаком утешения и подтверждением особого заступничества; это приводит к притоку людей в храм и усилению практик колективной молитвы. Другая часть публики смотрит на явление скептически и настаивает на лабораторной экспертизе образцов с целью исключения естественных причин и человеческого вмешательства. Отсутствие однозначного научного консенсуса подпитывает оба подхода.

Научный подход к мироточению икон

Одновременно с религиозной интерпретацией вокруг феномена развернулась дискуссия научного плана. Специалисты по материалам и реставрации указывают на ряд естественных механизмов, способных имитировать мироточение: выделение смол или шеллака из лакового покрытия, набухание и разрушение клеевых связей в слоях живописи, образование конденсата на стекле, сорбция липофильных веществ, коррозионные процессы металла на окладе и действие микробиологических сообществ. Кроме того, на поверхностях икон нередко обнаруживаются следы елея и масла из лампад, что визуально приближает эффект к «плачу» образа.

Практические наблюдения подтверждают сложный и неоднородный характер выделяемой жидкости. В ряде исследований фиксировалась маслянистая субстанция с разнообразной консистенцией и оттенками, иногда сопровождавшаяся ароматическими нотами, напоминающими духи или цветочные эссенции. Жидкость могла появляться как на внешней поверхности стекла, так и под ним. В отдельных случаях наблюдалось уменьшение объёма капель по мере удаления от иконы, что вызывало дополнительные вопросы о происхождении явления.

Ранее на сайте «Пронедра» писали, как утилизировать старые иконы не нагрешив: диакон дал разъяснение, как обращаться с предметами, на которых есть образы святых