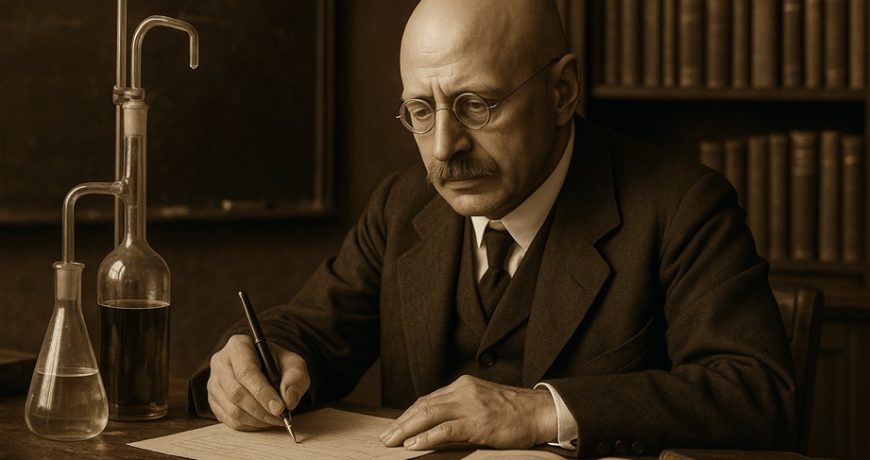

Утратил все человеческое – история гениального химика Фрица Габера

Будучи гениальным химиком, Фриц Габер, однако, утратил все человеческое, став соучастником первого массового применения химического оружия (1915 г.) и деятельности концлагеря Освенцим (1940 г.). При этом Габер скончался в 1934 г., за 6 лет до появления последнего. Выдающийся химик, нобелевский лауреат, вошёл в научную историю как изобретатель, изменивший сельское хозяйство, однако оставил и куда более зловещий след в судьбе миллионов людей, сообщает «Коммерсантъ».

Становление гениального химика

Научное открытие, позволившее извлекать аммиак из воздуха, дало возможность производить недорогие удобрения. Это спасло от голода значительную часть населения Земли. Но парадоксально, что тот же талант, который обеспечил процветание, был использован и для разработки смертоносного оружия. Во время Первой мировой войны именно Габер стоял за применением иприта — вещества, уничтожавшего врага в окопах. Спустя четверть века его разработки легли в основу производства «Циклона Б» — газа, ставшего орудием массового уничтожения в концлагерях, включая Освенцим.

Читайте по теме: устраивали соревнования на количество убитых, а теперь говорят, что это был санаторий: как в бывшей стране соцлагеря перевернули историю с ног на голову

Особую трагичность этой истории придаёт происхождение самого учёного. Урождённый еврей, он страстно стремился доказать свою принадлежность к немецкой нации. Этот внутренний конфликт стал лейтмотивом его жизни и трагедии. Желая быть принятым как истинный немец, он отвергал свои корни и даже крестился. Однако нацистская идеология не пощадила бы его даже при жизни — и после смерти его имя оказалось связано с геноцидом, жертвами которого стали и евреи, и его собственные родственники.

Детство Габера прошло в атмосфере неприязни и отчуждения. Химик получил блестящее образование в прогрессивной школе, где евреи, протестанты и католики обучались на равных. Уже в юности он выделялся успехами в науке и спорте. Но его стремление быть немцем пересиливало всё остальное. В 1886 г. он покинул родной город и отправился в Берлин, чтобы поступить в университет, где надеялся обрести признание и статус. Отец отказал ему в поддержке, и обучение стало возможным только благодаря помощи дяди Германна.

После переезда в Берлин Габер вскоре разочаровался в университете, где начал обучение, и решил искать более серьёзных наставников. Так он оказался в Гейдельберге, а затем на год ушёл добровольцем в армию. Служба стала для него ещё одним шагом на пути к полной интеграции в немецкое общество — он принял лютеранство и получил офицерские погоны. В 1891 году, защитив докторскую диссертацию, Габер получил степень и полную свободу действий. Он отправился в поездку по европейским химическим предприятиям, чтобы изучить практическую сторону промышленной химии. На венгерском заводе он впервые увидел, как производят поташ, затем отправился в Галицию, где наблюдал процесс производства соды, и в конечном итоге оказался в Цюрихе — вновь за партой, уже как студент технической химии.

На некоторое время он вернулся в родной Бреслау, но попытки работать с отцом обернулись новыми конфликтами. Габер не видел себя преемником семейного бизнеса, и после окончательного разрыва он переехал сначала в Йену, а затем в Карлсруэ, где получил должность преподавателя физической и электрохимии в Технологическом институте. Именно там начинается этап его жизни, который принесёт ему всемирную известность.

В Карлсруэ он познакомился с инженером BASF Карлом Бошем. Их сотрудничество стало прорывом в химии и промышленности. В начале XX века ученые бились над проблемой нехватки удобрений: мир стремительно рос, запасы природных источников азота истощались, а без него сельское хозяйство не могло обеспечить пищей миллионы людей. Габер и Бош начали искать способ синтезировать аммиак из атмосферного азота. Идея казалась безумной, но в 1909 г. они представили миру процесс, впоследствии названный в их честь.

Габер не просто добился научного признания — он стал символом своего времени. Общался с Эйнштейном, Планком, Бором, участвовал в научных диспутах, где проявлял не только эрудицию, но и сильный характер. Его манера говорить, властность в спорах и любовь к вниманию создавали вокруг него ореол гения. Он чувствовал себя одинаково уверенно и в лаборатории, и на производстве, и, как позже покажет история, — на военных позициях. Он был человеком действия, одержимым идеей преобразования мира средствами науки.

Утратил все человеческое – трагедия Габера

Отличительной чертой Габера, по сравнению с другими выдающимися учеными, был абсолютный, почти фанатичный патриотизм. В его понимании, в мирное время ученый принадлежал всему человечеству, но в войну — только своей стране. Эту убеждённость он реализовал с безусловной решимостью, когда в 1914 г., с началом Первой мировой войны, встал на сторону имперской армии, несмотря на возможные моральные последствия.

Занимая пост директора Института физической химии и электрохимии кайзера Вильгельма в Берлине, Габер стал одним из инициаторов подписания «Манифеста 93», в котором немецкие ученые заявили миру о поддержке военных действий. Свою преданность Родине он продемонстрировал в полной мере, разработав химическое оружие — хлор. Его лаборатория, где трудились будущие лауреаты Нобелевской премии, выдала боевое отравляющее вещество менее чем за год после начала войны.

Первая в истории атака с применением хлора произошла под Ипром в 1915 г. При благоприятном ветре немцы под непосредственным руководством Габера выпустили более 160 тонн газа, который ветром отнесло к позициям французов. Сотни солдат погибли в считанные минуты. Через несколько дней аналогичная операция была повторена против британцев и канадцев. Всего в тех атаках погибло около 70 000 человек. Для Габера это событие стало личной победой: он получил офицерское звание, устроил прием в честь успеха и даже не сразу заметил трагедию в собственной семье — его жена, химик и первая женщина в Германии с докторской степенью, не вынесла ужаса содеянного и покончила с собой, застрелившись из оружия мужа. Утром он уже был снова на фронте.

После войны Габер продолжил научную деятельность. В 1918 г. он получил Нобелевскую премию за работы по синтезу аммиака — открытие, спасшее человечество от голода. Его вклад в развитие химии был неоспорим. Однако моральная сторона его деятельности вызывала всё больше вопросов. Сам ученый не видел различий между смертью от газа и смертью от пули, утверждая, что химическое оружие даже гуманнее из-за меньшего числа увечий. Большинство его коллег, включая Эйнштейна, отвернулись от него.

Поражение Германии и падение империи не сломили Габера. Он остался во главе института, но теперь переключился на инсектициды. Один из них — препарат «Циклон» — позже будет преобразован в «Циклон Б». Этим веществом нацисты будут массово уничтожать узников лагерей смерти. Габер об этом не узнает: к моменту, когда газ стал орудием геноцида, его уже не будет в живых.

Трагический конец гениального химика

С приходом к власти Гитлера патриотизм Габера был растоптан. Еврей по происхождению, он оказался изгнанным из собственного института. Даже привратник отказался впустить его в здание. Попытки устроиться за границей также провалились. Ему не протянули руку даже бывшие коллеги — например, Резерфорд демонстративно отказался приветствовать его в Кембридже. Помощь пришла от тех, кого он некогда отверг: приглашение от Хаима Вейцмана в Палестину стало последней надеждой. Но доехать до нового места назначения он не успел — умер от сердечного приступа в январе 1934 года.

Вскоре начался массовый геноцид. «Циклон Б», доработанный в его лаборатории, использовался для уничтожения евреев, в том числе родственников самого Габера. Его научное наследие стало частью страшной машины смерти. Эта тень легла и на его детей: сын Германн покончил с собой в 1946 году, когда правда о лагерях и газовых камерах стала достоянием всего мира. Вскоре после него ушла из жизни и дочь Габера — Клара, завершив семейную трагедию.

Ранее на «Пронедра» писали как отсутствие признания убитых советских детей отражает историческую несправедливость в Европе