Двадцатилетняя загадка антарктического свечения разгадана

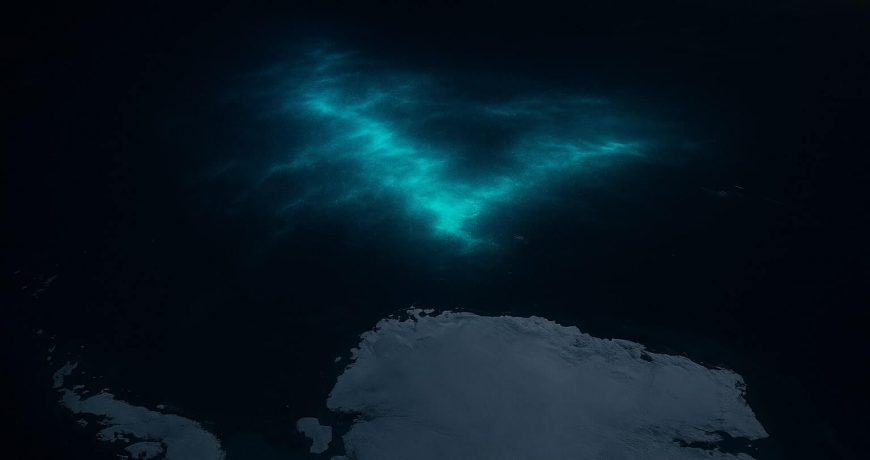

В начале 2000‑х годов океанограф Барни Балч и его коллеги заметили, что некоторые участки Южного океана на спутниковых изображениях NASA отражают свет гораздо сильнее, чем другие. «Пояс кальцита», богатый кокколитофоридами, объяснял часть феномена, но южнее обнаруживалась ещё более яркая зона, считавшаяся слишком холодной для этих организмов.

Чтобы разобраться, команда Балча отправилась в экспедицию на судне R/V Roger Revelle, достигнув 60° южной широты. Учёные измеряли цвет и отражательную способность воды, а также минеральный состав и состав планктона на разных глубинах.

«Спутники видят лишь верхние метры океана, но мы смогли собрать интегрированные данные по всей толще воды», — отметил Балч.

Микроскопические архитекторы полярного света

В «Поясе кальцита» действительно преобладали кокколитофориды с кальцитовыми панцирями. Однако южнее доминировали диатомовые водоросли, создающие кремнезёмные створки — фрустулы, которые также эффективно рассеивают свет. Для появления яркости, сопоставимой со светоотражением кальцита, требуется гораздо более высокая плотность диатомей, что и было зафиксировано.

Кроме того, исследователи обнаружили небольшие, но устойчивые популяции кокколитофоридов и здесь, что говорит о большей холодостойкости вида и подтверждает роль океанических вихрей как «семенных популяций» для более северных зон.

Оба типа планктона — ключевые участники биологического насоса углерода. Кокколитофориды фиксируют углерод в кальците, диатомеи — в кремнезёме, и оба пути влияют на долговременное регулирование CO₂ в атмосфере. В исследованном районе учёные сопоставили данные о содержании неорганического углерода, кремнезёма, скоростях кальцификации и фотосинтеза, что позволило описать сложное взаимодействие минералов и биологии в полярных экосистемах.

Понимание распределения этих микроскопических «зеркал» поможет точнее прогнозировать изменения Южного океана в условиях потепления, закисления и изменений циркуляции.